Je publie ici l'ébauche du premier chapitre de mon prochain roman, qui s'appellera... Ben, en fait, j'en sais rien encore... J'espère seulement qu'il n'avortera pas avant d'arriver à son terme comme tant d'autres avant lui... S'il arrive au bout, ce sera le cinquième. Bon, d'accord, j'ai pas la productivité d'une Amélie Nothomb, je vous le concède...

Je suis né le dix avril mille neuf cent cinquante huit. Signe : bélier.

Accouchement difficile, j'ai déjà beaucoup fait souffrir ma mère. Il paraît que j'avais la jaunisse quand je suis né, que j'étais le bébé le plus laid, le plus repoussant de toute la maison de santé d'Alès. Je ne me suis pas vu dans une glace à ce moment-là, mais ma mère me l'a si souvent répété ! Elle ne devait manifestement pas s'attendre à ça. Elle se rattrapait ensuite en précisant que je n'étais pas resté laid très longtemps, que j'étais même devenu un beau bébé par la suite, mais bon...

Ce qui s'est passé ensuite, la sortie de la maison de santé, mes premiers mois de vie, on ne m'en a pas raconté grand-chose. Mon père, Claude, était au service militaire à ce moment-là, à Vannes, en Bretagne, et moi, je vivais dans le petit appartement d'Alès, en face du garage avec mes grand-parents et ma mère, Annie, enfin, officiellement Anne-Marie, mais tout le monde l'appelait Annie. Mon grand-père, Henri, était garagiste, et il n'avait qu'à traverser la rue pour se retrouver sur son lieu de travail. Son garage, une façade claire, où se détachaient en grosses lettres vertes :

GARAGE VICTOR HUGO

H.BONNETON

MECANIQUE ELECTRICITE

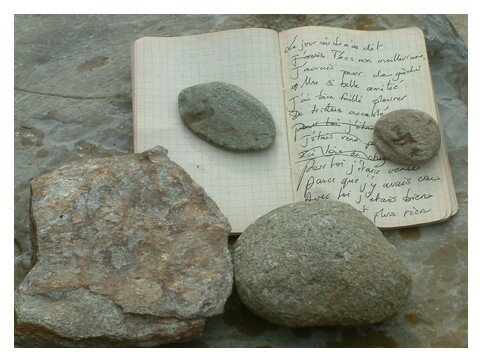

C'était le garage Victor Hugo, tout simplement parce qu'il se trouvait sur le boulevard Victor Hugo, au numéro dix-huit, à deux pas de la gare, une avenue bordée de platanes. Le logement, en face, il était au vingt et un. Je me souviens qu'enfant, je traçais avec application, à l'encre bleue, sur une enveloppe blanche, immaculée, l'adresse sue par cœur, Mr et Mme Bonneton, 21, boulevard Victor Hugo, Alès (Gard), chaque fois que je leur écrivais, ce qui était assez fréquent et ce qui faisait partie, à l'époque, des devoirs des petits enfants envers leurs grand-parents. Je commençais presque invariablement mes lettres par : chers papy et mamie, excusez-moi de ne pas vous avoir écrit plus tôt mais j'ai été malade, ou j'ai eu beaucoup de devoirs à l'école ou je n'ai pas eu le temps, pour mille autres raisons que je m'efforçais, chaque fois, de rendre les plus légitimes et les plus incontestables possible... C'était, je me souviens, l'un des motifs les plus fréquents de mes bouffées de culpabilité récurrentes: oh, il y a longtemps que je n'ai pas écrit à mes grand-parents...

L'appartement était tout petit, au premier ou au second, tout en enfilade. On rentrait par la cuisine, ensuite il y avait une salle à manger avec un gros lustre à boules de cuivre étincelantes, puis une pièce où se trouvait le piano, c'était la chambre de ma mère, et enfin la chambre de mes grand-parents, sombre, avec un gros édredon sur le lit et un crucifix au dessus de la tête du lit... Ma grand-mère, elle s'appelait Églantine et elle détestait son prénom...

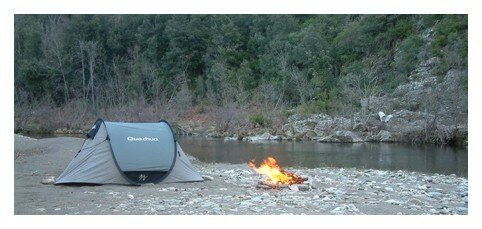

De temps en temps, on devait faire des sorties hors de la ville, pour s'aérer un peu, pour respirer le bon air de la campagne comme disait ma grand-mère , parce qu'à Alès, on ne respirait pas... Lors de l'une de ces sorties où mon grand-père en avait profité pour aller à la pêche, une vipère était passée tout près de mon couffin posé sur l'herbe. Je l'avais échappé belle ce jour-là ! Comme le racontait souvent mon grand-père, avec son sens de la dramatisation... Heureusement, il nous avait rejoint pour le pique-nique, posant sa canne à pêche, et avait aperçu la bête malfaisante tout à côté du couffin. Il l'avait chassée avec un bâton et ainsi, d'après lui, ma vie fut sauvée par ce geste éminemment courageux. Bref, grâce à la vigilance de l'homme de la famille, la vipère n'eut pas le loisir de cracher son venin sur le pauvre bébé sans défense et mon existence put se poursuivre sans que l'on me racontât ensuite rien de notable.

Jusqu'à ce voyage à Vannes, où nous étions allés voir mon père, toujours sous les drapeaux. Nous avions fait le trajet d'Alès à Vannes en deux chevaux et j'imagine bien les récriminations de ma mère et de ma grand-mère à propos d'un voyage aussi épuisant. Il faut dire que ça devait tenir de l'expédition, avec les routes cahotantes de l'époque, dans une deux chevaux bringuebalante des années cinquante... On ne me raconta pourtant rien de cette épopée, de cette traversée de la France, du sud est au nord ouest du pays. Par contre, ce que ma mère me raconta souvent, c'est à quel point je sus me montrer odieux au mess des officiers. Très tôt antimilitariste, je profitai de cette ambiance militaire pour hurler sans discontinuer. Mon père, paraît-il était horriblement gêné par les braillements de ce petit bout de chou de quatre mois dans l'ambiance feutrée et distingué du restaurant réservé aux officiers. C'était en août mille neuf cent cinquante huit.

Ma mère avait rêvé de devenir pianiste... Elle était second prix du conservatoire de Nîmes et avait beaucoup travaillé pour obtenir ce prix. En ce mois de septembre 1958, croyait-elle encore à une hypothétique carrière de concertiste ? Était-ce vraiment sa mère qui l'avait poussée à caresser ces ambitions, comme elle se plaisait à le dire, ou bien était-ce elle-même qui avait été attirée par le prestige de ce métier artistique ? D'ailleurs, avait-elle vraiment essayé de percer avant de capituler et de rentrer dans l'éducation nationale ? Je ne sais rien, au fond, de ses tentatives, si tant est qu'il y en ait eu vraiment... Elle me disait tout le temps que c'était trop difficile de percer dans les milieux artistiques, qu'il fallait trop d'abnégation, qu'il fallait travailler cinq heures par jour son piano si l'on voulait devenir concertiste, que c'était un véritable esclavage et qu'il n'existait plus, dès lors, ni dimanche ni vacances... Avait-elle réellement essayé ou s'était-elle dit très vite : ce n'est pas pour moi, moi je veux profiter de dimanches et de vacances, je ne veux pas aliéner ma vie à un instrument... Au fond, ce qui m'apparaît clairement en écrivant ces lignes, c'est qu’il lui manquait une dimension importante : celle de la passion. Quand on est passionné, la notion de dimanche, de jour férié ou de vacances n'a plus d'importance. Une seule chose compte : assouvir sa passion. Et, pour réussir dans le domaine artistique, il faut être passionné. On ne peut pas devenir concertiste comme on devient fonctionnaire. Si j'avais compris tout cela avant, sans doute serais-je passé plus facilement outre ses recommandations : surtout, ne te lance pas dans une carrière artistique !

Mon père venait de sortir de l'armée, démobilisé avant le temps légal ou ayant terminé son temps de service, ça, je ne sais pas, fin août ou début septembre probablement. Il avait trouvé une place dans les mines de Brignoles. Au décès de ma mère, ma sœur Nathalie a retrouvé dans les papiers qu'elle avait soigneusement conservés tout au long de son existence, un certificat de travail qui est estampillé :

Recherches et exploitations minières

38, rue de la République, Brignoles (Var)

Nous, soussignés, certifions avoir occupé dans nos exploitations de bauxite le nommé BIANCHI Claude, Marius, né le 21 février 1932 à Fuveau du 20 octobre 1958 à la date de son décès, le 16 novembre 1958, en qualité de porion de première classe.

Brignoles, le 11 février 1959

(Il y a un tampon service des mines de bauxite, l'ingénieur en chef, et c'est signé par le sus-nommé...)

Avant de découvrir ce certificat de travail, je n'avais jamais réalisé qu'il avait si peu travaillé, le pauvre... Moins d'un mois ! C'est bien peu, pour se dire qu'on ne sera jamais à la hauteur... C'était son tout premier poste, je pense, après ses études à l'école des mines d'Alès, d'où il était sorti avec son diplôme d'ingénieur. Dès la fin de ses études, il avait été appelé sous les drapeaux pour son service militaire, et à l'époque, le service militaire, c'était dix-huit mois ou deux ans, surtout qu'il l'avait effectué en tant qu'officier.

Autre chose que je n'avais jamais réalisée, c'était qu'ils s'étaient mariés si tôt : le livret de famille retrouvé dans les papiers de ma mère indique que leur mariage avait eu lieu le cinq juillet mille neuf cent cinquante six... Quand je pense que je me suis marié avec Anne le deux juillet deux mille onze... C'était presque cinquante cinq ans après, jour pour jour... Une drôle de coïncidence tout de même... En tout cas, ils s'étaient mariés quasiment deux ans avant ma naissance, probablement juste à la sortie de l'école des mines. S'ils n'avaient jamais vécu ensemble, c'était à cause du service militaire. Tout cela me semble plus clair aujourd'hui, car je n'avais jamais compris pourquoi ils avaient continué à vivre chacun de leur côté chez leurs parents respectifs pendant aussi longtemps, ma mère à Alès, et mon père à Fuveau. Justement, avec ce premier travail, mon père allait réellement pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il s'était mis à la recherche d'un logement : enfin, la vraie vie allait commencer...

Oui, sauf que depuis qu'il était sorti de l'armée, mon père n'était plus lui-même. Il avait perdu sa joie de vivre. Que s'était-il passé à l'armée ? Ma mère m'avait rapporté que des hommes qui étaient sous ses ordres avaient malencontreusement joué avec une grenade d'exercice et qu'ils se l'étaient faite sauter à la gueule. L'un d'entre eux avait même perdu la vue. Mon père avait développé une immense culpabilité suite à cet accident, survenu probablement bien après ma naissance, car les lettres que j'ai retrouvées qui ont été écrites autour de cette période n'en font absolument pas mention. Ma mère avait intenté un procès à l'armée, dans le but d'imputer au service militaire la cause du décès de mon père et, du coup, d'obtenir une pension. Mais, bien entendu, elle avait perdu son procès (il n'est pas facile de gagner contre l'Armée française, surtout en 1968, et je viens de retrouver quelques pièces afférentes à ce dossier... Ces pièces, je les ai retrouvées dans une enveloppe d'un brun clair, adressée à Madame Anne-Marie Méjean, Appartement 113, 3, rue de Montpellier, 91 MASSY, affranchie de deux timbres à l'effigie de Marianne, de quarante centimes chacun, le cachet d'oblitération faisant mention d'un envoi effectué à Nîmes, la préfecture du Gard, le vingt-cinq février 1969. Je me rappelle bien de cette courte période passée dans ce Grand Ensemble de Massy, comme on appelait ce quartier à l'époque, récent et déjà gangrené, pourri, ce grand ensemble de hauts immeubles puants, qu'on n'appelait pas encore cité, qu'on n'appelait pas encore la zone et qui était peuplé de ceux qu'on n'appelait pas encore la racaille... En septembre 1968, le choc avait été rude, me retrouvant brusquement parachuté là, après mes dix premières années de vie dans mes Cévennes natales, où je n'avais jamais vu d'immeuble aussi haut, de cages à poules aussi immenses et tellement hors de proportion avec la dimension humaine. L'une des images les plus tenaces qui me reste de cet immeuble où l'on a habité pendant une année environ à notre arrivée dans la région parisienne, c'était l'ascenseur puant la pisse et, aussi, les boîtes aux lettres arrachées dans le hall. On ne parlait pas encore des banlieues, on n'était qu'en 1968 et pourtant, et pourtant...Les différentes feuilles jaunies et dactylographiées que j'ai tirées de cette enveloppe m'ont appris les choses suivantes :

En fait, l'accident n'a pas eu lieu très longtemps après ma naissance, juste un mois et dix jours après. Il est survenu très exactement le vingt mai 1958, aux alentours de 17h00, et j'en connais maintenant le déroulement précis...

« Accident survenu le 20 mai 1958, au quartier Foch, 10° régiment d'artilleurs, Vannes

Les aspirants et lieutenants Thomas, Pilpoul, Lévy et Fagot sont réunis dans un bureau sommairement meublé : des sièges, une table et une armoire vitrée dans laquelle sont rangées les grenades, cartouches et munitions diverses qui sont, en principe, inertes et destinées à l'instruction.

Aux alentours de 17h00, l'aspirant Thomas ouvre la vitrine, saisit une grenade antichar, la lance à Pilpoul qui se trouve à 1,50m ou 2m de lui. Contre toute attente, la grenade explose. Pilpoul est très grièvement atteint (ses blessures font qu'il y perdra la vue), Fagot est très grièvement blessé lui aussi, mais à la jambe ; Thomas est très choqué mais pas blessé et Lévy est indemne. Le bureau est totalement ravagé par l'explosion. Le sous-lieutenant Bianchi n'était pas dans la pièce au moment des faits. »

Dans une autre pièce du dossier, le Capitaine Bronnec, qui, à l'époque, était le commandant de cette section, témoigne, dix ans après les faits :

« Pithiviers, le 6/12/1968,

Je me souviens naturellement de l'explosion de la grenade « strim », ou grenade à fusil, dans le bureau des sous-lieutenants. Ce bureau, longtemps inoccupé, leur avait été affecté. Certains détails m'échappent après dix ans. Je suis entré le premier après l'explosion. C'était un véritable carnage. Avec d'autres personnes arrivant après moi, j'ai fait installer le lieutenant Pilpoul sur la porte qui avait été arrachée et qui a servi de civière. Fagot s'est traîné dans le bureau voisin, atteint à la jambe. Lévy essayait d'ouvrir une fenêtre qui n'existait plus. Thomas a dû sortir par ses propres moyens en même temps qu'on évacuait Pilpoul . Le sous-lieutenant Bianchi ne se trouvait pas dans cette pièce. Autant que je puisse m'en souvenir, j'avais à l'époque huit sections à m'occuper et Bianchi devait être à l’instruction avec la sienne. Je me souviens de lui comme d'un officier très consciencieux, valable également sur le plan technique mais perpétuellement inquiet. Il se faisait rapidement un monde du plus petit problème. Durant l'été 1958, j'avais une partie de mon personnel à Vannes et une autre partie à Penthièvre. Je me trouvais de préférence à Penthièvre mais je revenais de temps en temps passer une journée ou une nuit à Vannes. Au cours de l'une de ces nuits, j'avais passé le commandement du fort à Bianchi. Or, durant cette nuit, au CMC du fort, avait eu lieu un accident qui avait fait plusieurs blessés très légers. Dès que j'en avais été averti, j'avais rejoint le fort avec le commandant Perrault. Nous avions trouvé Bianchi très marqué part l'accident, très inquiet, à tel point que je l'avais envoyé se reposer aussitôt.

L'annonce de son suicide, quelques mois plus tard, m'a surpris certes, mais, tout compte fait, s'expliquait par la nature inquiète de l'intéressé. Bianchi passait pour un très bon camarade et devait être lié avec Pilpoul et Fagot... »

Dans une autre pièce du dossier, témoigne le Colonel Michel LEON-DUFOUR, depuis les Landes, le 13 décembre 1967

« Je me souviens parfaitement de l'accident dû à un éclatement de grenade anti-char pendant une instruction en salle et au cours de laquelle l'aspirant Pilpoul a malheureusement perdu la vue en mai 1958. Mais, à cette époque-là, j'étais à Biscarosse, aux Écoles à Feux, avec une partie du régiment et la portion restée sur place à Vannes était commandé par mon adjoint le Lieutenant Colonel Richard, actuellement en retraite à Brest. Je ne puis donc vous donner aucune précision au sujet de cet accident n'ayant rejoint Vannes que quelques jours après, à la fin des Écoles à Feux.

Par contre, en juin, j'ai accompagné près de 300 hommes du régiment à une pèlerinage à Lourdes, et j'ai eu l'occasion de prendre plusieurs contacts avec l'aspirant Bianchi qui commandait ce détachement. Je n'ai rien remarqué d'anormal dans son comportement. Cependant, étant donné le fossé profond créé par le respect autant que par la timidité, qui existe entre un aspirant et son colonel commandant le régiment, cette remarque ne prouve rien, si ce n'est qu'elle a marqué dans mon esprit l'étonnement profond et douloureux que m'a causé l'annonce du décès de ce jeune homme que j'estimais particulièrement.

C'est à ce moment seulement que j'ai découvert que certains officiers paraissaient être au courant de difficultés psychologiques qui se seraient révélées dans son comportement pendant son service au régiment. Mais j'ignore à partir de quelle époque et quelles en auraient été les raisons. Il se peut que l'accident arrivé à l'aspirant Pilpoul ait été déterminant mais, en ce qui me concerne, je ne puis rien affirmer. »

En tout cas, au vu de tous ces témoignages, non seulement mon père n’était pas dans ce bureau au moment de l'explosion, mais, de plus, les hommes qui ont eu cet accident n'étaient pas sous ses ordres. Comment, dès lors, pourrait-il avoir développé une culpabilité par rapport à cet accident ? Ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est le témoignage qui le décrit comme quelqu'un de très consciencieux mais aussi comme quelqu'un qui se faisait une montagne de tout, qui était perpétuellement inquiet. Cet état d'inquiétude permanente, et cette propension à faire des plus petites difficultés du quotidien des problèmes insurmontable, je la connais très bien, mais uniquement dans les périodes où je suis déprimé. Ce n'est pas un trait de caractère stable, ce n'est même pas un trait de caractère du tout, car mon état « normal » est caractérisé par une assez bonne aptitude à faire face aux multiples désagréments de la vie et d'y trouver des solutions. Au cours de la période où je suis resté quatorze mois dans les ténèbres, je pouvais effectivement être persuadé que mon caractère de base était exactement celui-là : une perpétuelle inquiétude et une étonnante tendance à se noyer dans un verre d'eau, doublée d'une inertie incroyable. Souvent, au cours de ma vie, j'ai pu me poser cette question : « Qui suis-je au fond réellement ? » « Et mon état dit « normal », c'est lequel ? » Pour mon père, c'est pareil : était-il comme cela tout le temps ou bien juste pendant son service militaire, parce que, pour une raison ou une autre, ou sans raison d'ailleurs (j'ai souvent pu vérifier qu'il n'y avait pas besoin de raison objective pour que mon état bascule...), il était dans une période de dépression, de tristesse, de manque de confiance en lui, de culpabilité... Tout cela va de pair... Et comble de malheur, et pour vraiment clore le cercle vicieux, j'ai toujours remarqué que durant les moments où j'étais bien dans ma tête, j'attirais le positif, les bonnes choses, la réussite. Au contraire, lorsque j'étais dans l'état inverse, doutant de moi et de tout le reste, je n'attirais que des mauvaises choses. Je devenais alors comme un aimant à malheur. Il y a toujours eu ainsi un effet de renforcement, ou positif ou négatif, qui rend les choses encore plus compliquées lorsqu'on se trouve en bas...

Mon père fut probablement démobilisé début septembre puisque j'ai retrouvé dans les papiers le récépissé de la visite médicale de démobilisation passée fin août 1958. Visite qui ne signala rien d'anormal d'ailleurs. Toujours est-il que de retour dans son Fuveau natal, petit village provençal à proximité d'Aix en Provence, mon père était complètement déprimé. La parenthèse de l'armée était terminée, maintenant il allait falloir commencer la vraie vie d'adulte, exercer le métier pour lequel il avait fait ses études à l'école des mines d'Alès, métier qui ne l'attirait absolument pas, qui l'effrayait probablement, trouver un logement pour sa famille et quitter la sienne, de famille, ce qui n'était pas forcément évident. S'entendait-il bien avec ma mère ? Leurs rapports avaient été assez distendus, et la plupart du temps, lorsqu’ils se voyaient, c'était au domicile de leurs parents respectifs, ce qui, on le sait tous, n'est vraiment pas l'idéal pour un couple. Surtout dans le petit appartement d'Alès, en face du garage, qui n'était guère propice à l'intimité d'un jeune couple. Et à propos de cette intimité, ma mère, avec sa psychologie habituelle, m'avait souvent fait la confidence suivante :

« — Ton père, au lit, il était complètement nul. Il n'avait aucune expérience, il était gêné, il bâclait vite, une femme ne pouvait pas y trouver son compte... »

Quand j'étais encore puceau, ces révélations me mettaient particulièrement mal à l'aise et me faisaient terriblement douter de moi. Quand viendrait mon tour de franchir enfin le pas, que je pourrais enfin honorer l'une de ces créatures pulpeuses qui enfiévraient mes nuits de caresses solitaires, fiévreuses et culpabilisantes, serai-je, moi, à la hauteur ? Apparemment, ce n'était pas à la portée du premier crétin venu. Il fallait du savoir faire, de l'expérience. J'étais persuadé que je serais nul à mon tour... Comme j'étais persuadé que j'étais faible, étant donné que ma mère me répétait tout le temps, comme un leitmotiv, que mon père était un faible, qu'il avait lâchement abandonné sa famille, qu'il manquait totalement de courage, qu'il avait préféré commettre ce geste terrible plutôt que d'affronter la vie... D'ailleurs, à qui me raccrocher ? Aux yeux de ma mère, tous les hommes de la famille étaient des faibles, des « pas-de-couilles » comme on dirait aujourd'hui. Car mon grand-père maternel, aussi, était souvent dépeint par ma mère comme un homme trop faible, qui s'était toujours laissé mener par le bout du nez par ma grand-mère. Elle me racontait même qu'il s'était fâché avec toute sa famille à cause de « Mamie ». C'était elle qui portait la culotte, qui avait toujours mené la barque... Mon grand-père, mon père... Comment pouvais-je espérer être autrement ? D'ailleurs, pour ne pas faire mentir la prédiction, bien entendu, je suis allé me marier très jeune avec une femme qui , de par son fort caractère et la constitution de sa personnalité, n'avait qu'un seul objectif, avoué ou inconscient, peu importe : mener la barque, porter la culotte, être l'homme du couple. Pendant des années, j'ai subi et accepté sa domination sans partage, comme un vassal qui a fait allégeance à son suzerain, et qui ne pense pas qu'il puisse en être autrement, que le monde tourne comme cela depuis des siècles et qu'il n'y a strictement aucune raison que ça change... D'ailleurs ma mère ne manquait jamais de remuer le couteau dans la plaie :

« — Mais enfin, Jean-Pierre, je ne te reconnais pas, arrête donc de te laisser influencer par Marie-Claude ! Tu vas pas faire comme Papy, qui disait toujours Amen à Mamie ! Mais tu fais exactement comme lui, tu te coupes de ta famille, pour ne pas déplaire à ta femme, ta femme qui ne nous a jamais aimé. »

Je me défendais, tout en étant persuadé qu'elle avait raison et je rétorquais que les décisions venaient de moi, pas de Marie-Claude, notamment quand on avait décidé, un été, de ne pas passer la voir à Toulouse, ou dans sa maison de campagne, à Lacaune. J'ai fini par me brouiller avec elle, un peu plus tard, en insistant bien sur le fait que c'était moi qui me brouillait avec elle, et non pas Marie-Claude, comme si, par ce moyen, je retrouvais un peu de « couilles »... Je lui avais écrit une très longue lettre où j'avais essayé de bien montrer que c'était moi qui en avait assez des relations que j'avais avec elle, et non pas Marie-Claude. Mais peu importait, au fond, ce que je faisais pour tenter de sauver les apparences. Mon estime de moi était au plus bas, ma confiance en moi au point zéro, ma honte d'être moi en croissance exponentielle au fur et à mesure des montées en puissance des embrouilles familiales... Et j'étais père à mon tour, et d'une famille nombreuse par dessus le marché... Qu'allais-je faire de tout ça, comment allais-je pouvoir me débrouiller avec tout ça ? Surtout qu'à l'époque, j'étais persuadé que mon trait principal de caractère était, pour moi aussi, la faculté dramatique de me noyer dans un verre d'eau, d'être perpétuellement angoissé par l'avenir...

D'après le certificat de travail, mon père commença à travailler à Brignolles, dans les mines de bauxite, le vingt octobre. Il devait être aussi sur le point de trouver un logement pour vivre enfin avec sa femme et son fils. Peut-être que cette perspective était anxiogène pour lui, sans doute même, comme il était déjà en situation de fragilité, en période dépressive, où le verre à moitié plein paraît toujours aux trois quarts vide. Je ne sais pas si ma mère, de son côté, attendait ça avec impatience... J'ai tendance à le croire car la cohabitation avec ses parents était de plus en plus difficile. Je me souviens d'ailleurs qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais pu me laisser pleurer la nuit, que Mamie l'obligeait toujours à me lever et à me consoler car Papy devait dormir pour aller travailler au garage le lendemain. Ce qui fait que j'étais devenu très capricieux et très exigeant, d'après elle. Puisque chaque fois que je commençais à grogner, on me prenait, on me consolait, je devais croire que tout m'était dû ! Pauvre bébé, j'en étais bien loin ! Si elle était pressé de quitter le 21,boulevard Victor Hugo, envisageait-elle pour autant l'avenir avec sérénité ? Le jour de son anniversaire arriva, c'était le neuf novembre : elle avait vingt-six ans...

Malheureusement, quelques jours plus tard, le seize novembre, vers seize heures, mon père mit fin à ses jours. Il avait vingt-six ans aussi. Je ne l'avais pas beaucoup vu jusque là et je n'allais plus jamais le revoir. Je ne devais jamais connaître mon père mais il allait marquer ma vie au fer rouge. Ce dimanche de novembre, il se donna la mort à Fuveau, dans la maison de ses parents,dans le garage plus exactement, qui était séparé de la maison par une petite cour intérieure. Il s'était fait exploser la tête avec le fusil de chasse de son père. Avec une cartouche que son père avait fabriquée... Bien des années plus tard, en 2001, à la mort de mon grand-père, j'ai retrouvé dans la cave de la maison tout le matériel pour fabriquer les cartouches, des boîtes de petites billes de plomb de différents calibres, des mesurettes à poudre et d'autres accessoires dont je ne me souviens plus, à côté des pièges à petits oiseaux qu'on appâtait avec un insecte comme dans « La Gloire de mon Père »...

Il paraît que c'était pas beau à voir, qu'il y avait de la cervelle partout sur les murs, sa pauvre cervelle qui l'avait conduit à la conclusion qu'il était incapable de continuer à vivre, qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il en était indigne en quelque sorte. Il avait laissé une lettre, dactylographiée, que je reproduis ici :

« 4 h du matin.

Il ne me reste plus qu'une heure à vivre.

Pourquoi ai-je fait cela ? Je suis incapable de comprendre mon métier ; dans ces conditions, il est inutile de vivre. L'idée me mine depuis un mois, le jour où j'ai réalisé que je ne pourrais rien faire. J'ai été pris d'une panique intérieure qui ne m'a plus lâché.

J'ai fait semblant de vivre, mais mon esprit était ailleurs. Comme je ne vois pas de solution à ce problème, il vaut mieux en finir tout de suite.

Je ne trouve plus aucune distraction, ni le repos la nuit. Tous les fortifiants du monde ne peuvent rien.

Il y a 30 000 Francs sur mon CCP.

Il y a 10 000 Francs dans la pochette de mon CCP.

Déjà 4h25, il ne me reste plus guère.

Je ne peux pas parler de ma famille, ce sera un choc terrible. Je ne suis plus capable d’aucun effort, ni physique, ni intellectuel.

Je ne sais rien faire d'une manière générale.

Dans 10 minutes, il faut que je me lève et je n'ai pas le courage. Il aurait fallu que j'écrive des pages entières pour essayer d'expliquer mon attitude. »

S'est-il vraiment levé à cinq heures comme il l'avait prévu pour mettre un terme à ses souffrances ? En tout cas, il ne s'est pas suicidé à ce moment-là. Mais bien presque douze heures plus tard, vers seize heures... Comment a t-il pu vivre ces douze heures tragiques, entre le moment où il a commencé à taper cette lettre sur sa petite machine à écrire et le moment où il a appuyé sur la détente du fusil ?

Un détail me tracasse depuis que ma sœur m'a remis cette lettre qu'elle avait trouvée dans les papiers de ma mère à son décès, lorsqu'elle avait fait le tri dans la maison de Conflans-Sainte -Honorine, avant qu'on la mette en vente. Je me souviens parfaitement de la lettre tapée à la machine que ma mère m'avait montrée lorsqu'elle m'avait avoué finalement, durant l'année de mes quatorze ans, que mon père s'était suicidé et non qu'il était mort d'un accident de moto, version qu'on m'avait toujours racontée jusque là, pour m'expliquer que l'homme qui s'occupait de moi n'était pas mon vrai père, que le vrai, il était mort, qu'il avait disparu de la surface de la terre quand j'avais six mois. Pourtant, ce jour de mes quatorze ans où ma mère m'a fait cette terrible révélation, je m'en souviens comme si c'était hier, et je me rappelle m’être dit que, en fait, je le savais depuis longtemps, que c'étaient des bobards qu'il était mort dans un accident de moto... Mais, je suis certain que la lettre qu'elle m'avait montrée, et que j'avais relue au moins dix fois, était plus courte que celle-là et qu'elle parlait de moi : oh, pas grand chose, mais elle mentionnait qu'il avait laissé de l'argent sur un livret de caisse d'épargne à mon nom. Là, il parle juste de son argent et de son CCP. Aucune mention de mon existence... Je ne comprends pas... La seule qui aurait pu m'aider à résoudre ce mystère, c'est ma mère, mais elle est morte en février 2011, il y a déjà cinq ans...

Je ne sais rien de toutes ces heures qui se sont écoulées avant seize heures, au cours de cette fatidique journée du seize novembre 1958. En revanche, ce que je sais, car mon grand-père de Fuveau me l'a raconté, c'est qu'il était convenu qu'il devait accompagner son fils à Brignoles en fin d'après-midi avec sa 2CV car la moto de mon père qui lui servait pour aller au travail d'ordinaire était en panne ce jour-là. A seize heures, mon grand-père était devant la télé et il regardait un match de foot ou de rugby. Il s'était dit qu'il accompagnerait son fils à Brignolles dès que le match serait fini... Et puis la détonation l'a fait sursauter. Violente, foudroyante, assourdissante. C'était dans le garage de l'autre côté, de la petite cour. C'était un coup de feu. Inquiet, il se leva très vite de son fauteuil et courut vers le garage.

"— Mon Dieu, mais c'est pas vrai, c'est pas possible..."

Ce que ressent un père quand il trouve son fils dans une mare de sang, la tête explosé, est probablement indescriptible.

— Non, ne rentre pas ! Ordonna-t-il à la grand-mère qui accourait à son tour.

— Mais que s'est-il passé ? Claude s'est blessé en touchant au fusil ?

— Notre fils vient de se tuer... C'est... C'est... Ce n'est pas un accident...

— Mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! Et elle se mit à hurler. Mon fils, Claude, mon fils...

Bien des années plus tard, j'ai reconstitué le puzzle des événements en recueillant les témoignages de mon grand-père paternel, de mes cousines, de ma tante, avant qu'elle ne se suicide à son tour... Et du côté d'Alès... Ma grand-mère maternelle, Églantine Bonneton, m'a raconté :

"— Ton grand-père était allé au ballon ce dimanche-là (elle voulait dire par là qu'il était allé voir un match de foot au stade d'Alès) et, à un moment, on a frappé à la porte ; j'ai ouvert et j'ai été surprise de voir que c'était le gérant du Riche Hôtel, tout proche... A l'époque, on n'avait pas le téléphone dans l'appartement. On l'avait juste au garage. Il venait nous prévenir qu'on l'avait appelé de Fuveau et qu'il devait transmettre le message qu'il s'était produit à Fuveau un grave accident. Alors, je suis allée au stade chercher ton grand-père et, le plus vite possible, on s'est mis en route, avec ta mère et toi, dans la 2CV de papy... Avant de partir, Papy était allé au Riche Hôtel, pour tenter d'en savoir un peu plus. Il avait juste appris que ton père, Claude, était mort... Il a dû se passer quatre heures entre le coup de fil et notre arrivée à Fuveau, alors qu'il faisait déjà nuit depuis un bon moment...

Ma mère disait que ce qui l'avait le plus choqué quand elle était arrivée à Fuveau, c'était que toute trace du drame avait disparu. Que tout avait été nettoyé. Immédiatement, tout avait été nettoyé. Mon grand-père, aidé de Maurice, son beau frère, avait tout ramassé, tout essuyé, tout lavé. Ma mère trouvait ça louche. Ils avaient fait place nette, comme si rien ne s'était passé... Et cela même avant l'arrivée des gendarmes... Ma mère, qui était toujours allé vite en besogne, pensait que ça accusait mon grand-père. Elle le soupçonnait d'avoir lui-même tué son fils... Mais Grand Dieu, pourquoi aurait-il tué son fils ? Et c'est lui qui serait allé dactylographier la lettre disant que Claude n'en pouvait plus, qu'il n'était pas à la hauteur ? Cela m'a toujours paru invraisemblable. Mais ma mère n'en a jamais démordu... Point n’est besoin de préciser que, dès lors, ses relations avec sa belle famille furent des plus délicates...

Ma mère se retrouvait veuve à vingt-six ans avec un gosse sur les bras. Les mois qui ont suivi le suicide de mon père ont dû être horribles, dans ce petit appartement d'Alès, où l'on vivait les uns sur les autres, marqués par des disputes incessantes, du chagrin, de la douleur, des larmes et de cris. Je pleurais toutes les nuits et ça n'aidait certainement pas à apaiser les tensions.

Ma mère avait trouvé un poste de professeur de musique auxiliaire au lycée d'Alès et elle avait aussi grand besoin que je fasse mes nuits calmement.. J'étais devenu le fruit d'une union maudite et, d'emblée, ce mari qu'elle n'avait quasiment pas connu, elle s’était pris à le détester. Sans moi, elle aurait pu croire qu'elle se réveillait d'un cauchemar, que tout cela n'avait jamais réellement existé, qu'elle pouvait tourner la page et repartir à zéro... Mais j'étais là, bien vivant, trop vivant même, plutôt embarrassant, et peut-être qu'au plus secret d'elle même, dans les tourments et les noirceurs si caractéristiques de l'âme humaine, elle a songé à me faire disparaître à mon tour. Voilà ce qu'il lui avait laissé en quittant l'existence, ce mari qui n'était au fond pas un homme, ce mari qui n'avait pas de couilles, ce lâche qui n'avait pas su affronter la vie: un véritable boulet à la cheville, un boulet qui l'empêcherait probablement de trouver un autre homme qui voudrait bien d'elle. Elle se retrouvait dans la situation d'une fille mère. Le temps des bals, des belles robes, de l'insouciance, de l’espérance d'un avenir radieux était bien révolu. Il ne reviendrait jamais plus. Maintenant il fallait calmer et langer cette petite chose qui hurlait à tout bout de champ. Elle a dû en vouloir à la terre entière à ce moment-là. J'étais là pour lui rappeler à chaque minute qu'elle avait irrémédiablement gâché sa vie, j'étais la continuité du désespoir, celui qui empêche d'oublier.

Je me souviens lui avoir dit un jour :

« — J'ai dû vivre à ce moment-là au milieu des pleurs, au milieu de drame...

— Mais non, m'avait-elle répondu, c'est ta grand-mère qui s'occupait de toi, et tu ne t'es rendu compte de rien...

— Mais, avais-je repris, et toi ? Toi, tu devais être très triste non ?

— Oh, moi, je travaillais, moi, je ne m'occupais pas de toi... »

Je crois que c'est à la façon dont elle m'avait dit, ce jour-là, « je ne m'occupais pas de toi », que je compris à quel point elle avait reporté sur moi la haine de ce mari qui lui avait fait prendre dans la vie un si lamentable faux départ...

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F69%2F33%2F32670%2F109885320_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F57%2F32670%2F110602107_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F76%2F85%2F32670%2F7072481_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F2%2F0%2F20621.jpg)